【首都高校师生服务“乡村振兴”行动计划】物理科学与工程学院暑期社会实践团赴科左后旗开展主题调研活动

为深入学习贯彻习近平总书记给中国农业大学科技小院学生重要回信精神,教育引导学生深入乡村一线,助力乡村振兴,在实践中加深对农业农村现代化和乡村振兴战略的理解,7月30日至8月1日,北京交通大学物理科学与工程学院师生赴学校定点帮扶对象通辽市科尔沁左翼后旗(简称“科左后旗”)开展主题为“畜禽粪污分布现状及收集路径规划”服务乡村振兴的调研活动,旨在调研科左后旗畜牛养殖业分布和禽粪污分布情况,形成畜禽粪污收集的合理方案,为当地人居环境改善、美丽乡村建设的合理实施路径提供依据。

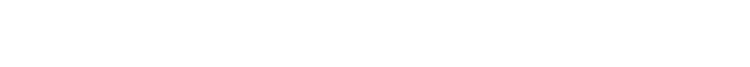

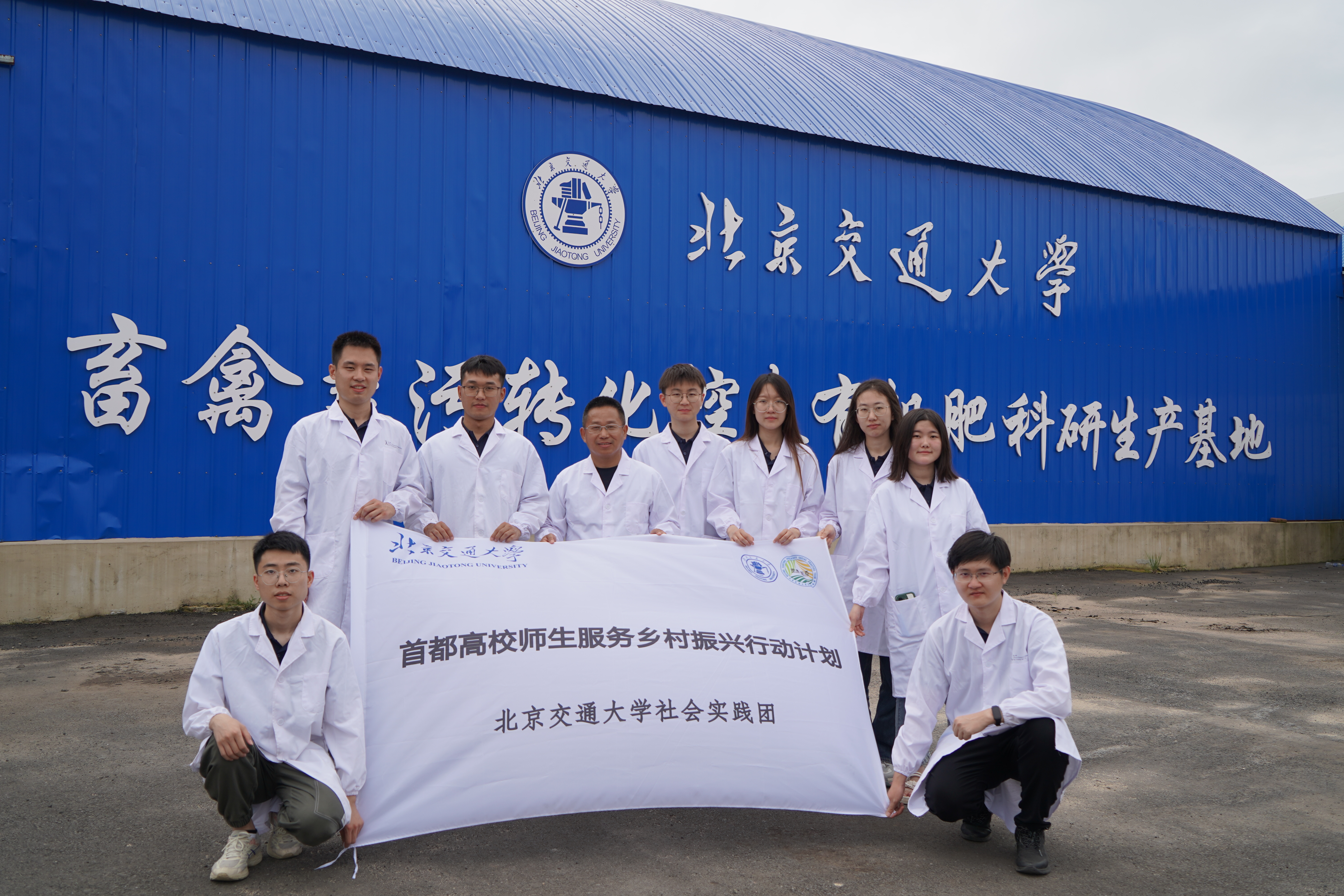

本次实践由学院党委副书记、副院长丁克俭教授指导,2名思政工作者和8名硕博研究生参与实地考察。三天内实践团走访了科左后旗畜牧局、乡村振兴局、生态环保局、巴胡塔苏木、束力古台嘎查村、养牛企业、畜禽粪污转化控失有机肥科研生产基地和散都马莲河水稻专业合作社种植基地等多个单位,较为全面地感受了国家战略下各方为推动乡村振兴推出的有效举措,加深了对国家战略的理解。

感悟基层 调研畜禽养殖基本现状

实践团成员通过与政府部门、村民代表、养牛企业座谈访谈等形式深入了解到科左后旗的黄牛养殖业源远流长,被誉为“黄牛之乡”。农牧业作为支柱产业,其发展一直被视为拉动乡村振兴的“金钥匙”。目前科左后旗牛存栏数已超过100万头,羊存栏超过180万头。然而,日排放牛羊粪近4800吨,缺少有效的粪污处理模式。并且牛养殖业的时空分布和粪污分布状况尚不清楚,较大部分粪污仍以原始的“堆肥”方式处理,对生态环境和人居环境均有影响,已经成为经济高速发展的“副产品”,亟需形成合理的收集路径和处理方式。

科技赋能 推动支柱产业再上台阶

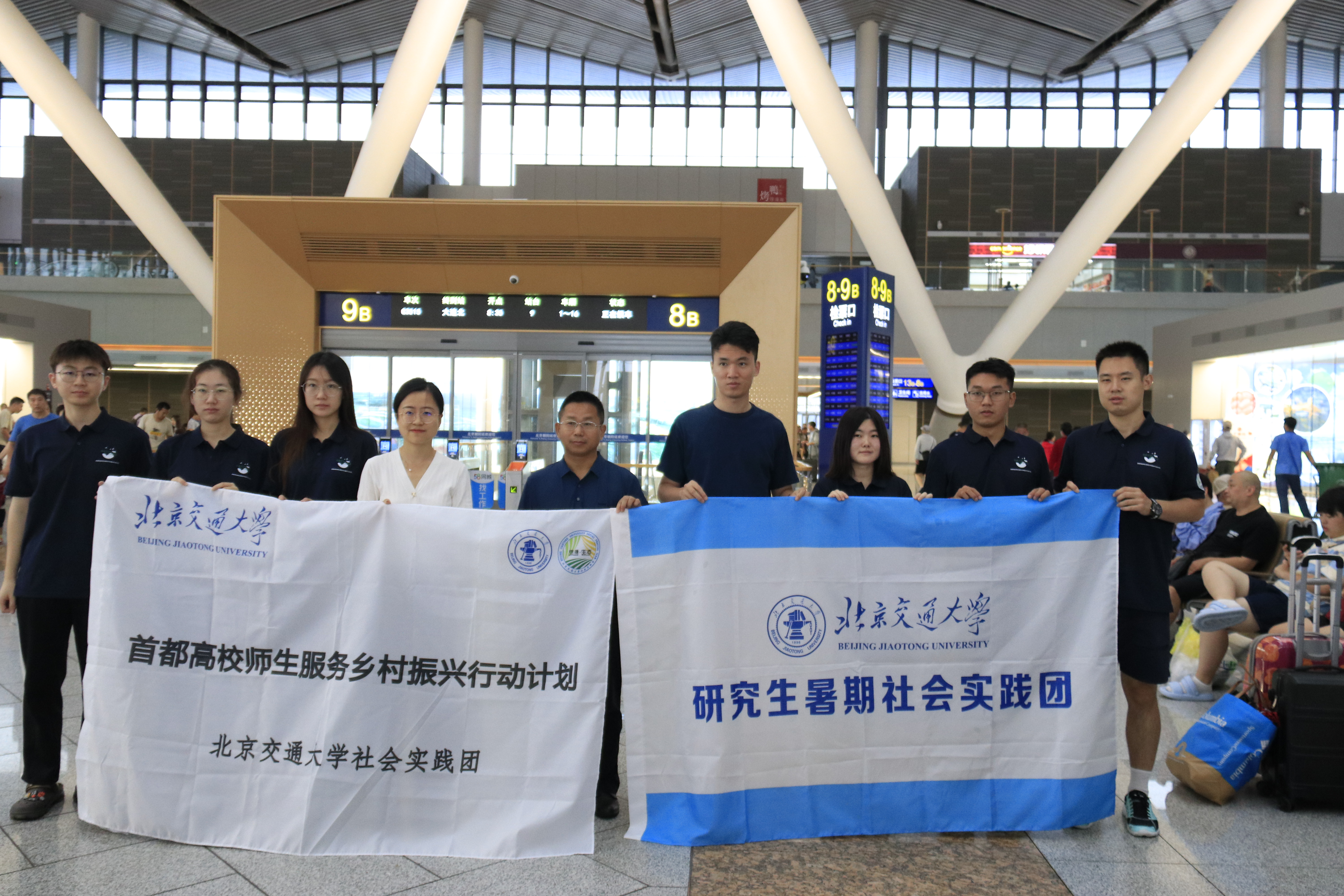

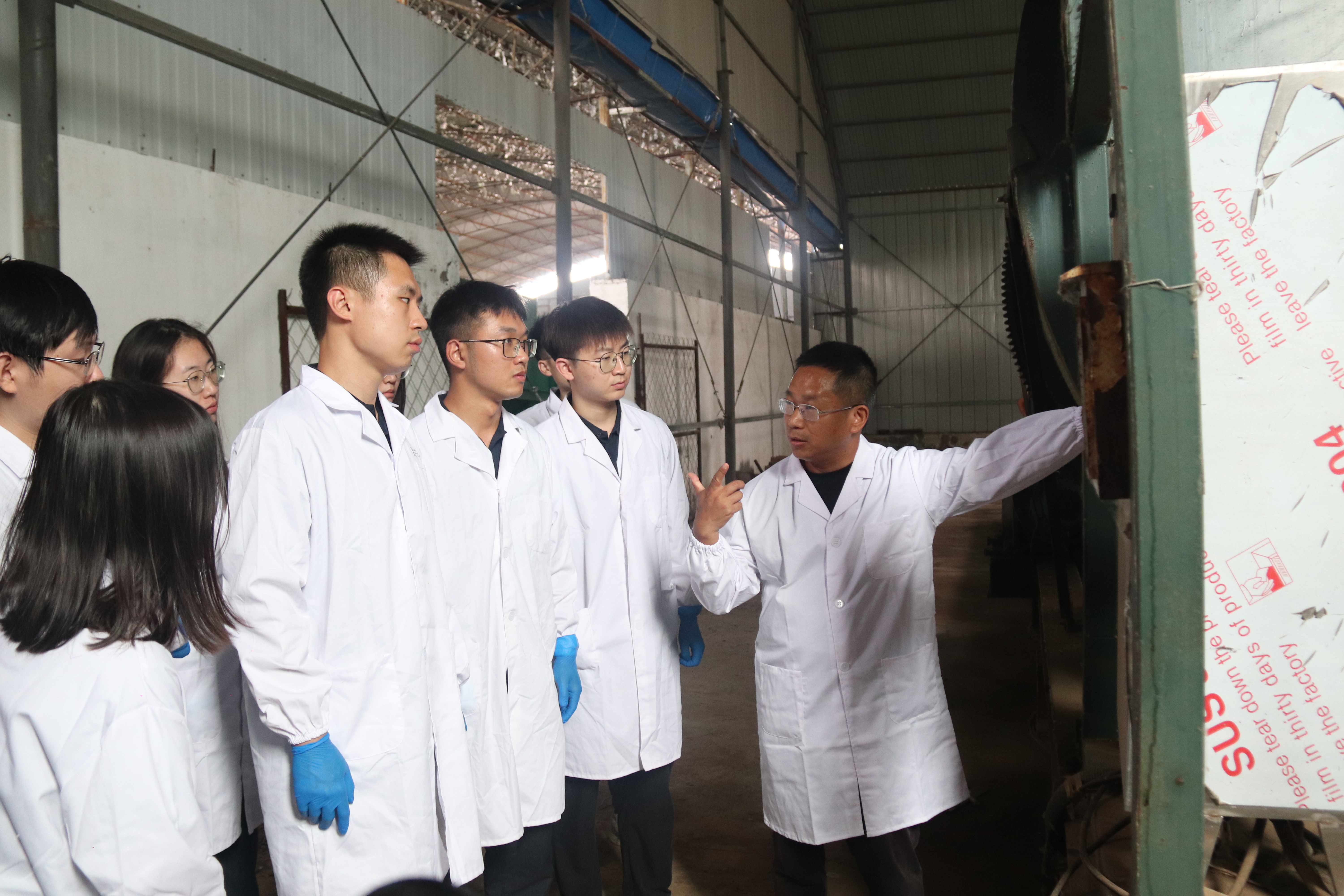

畜禽粪污转化控失有机肥科研生产基地是丁克俭教授自2019年以来带领课题组和实践团成员结合科学技术、当地实际和量产工艺等因素探索出的集科研和量产为一体的基地。基地直接收集农户饲养的肉牛粪污后,经预处理、发酵和制肥等工艺后即可生产出肥力超越化肥的“有机肥”。实践团成员在参观生产基地过程中认真聆听丁克俭教授的讲解,切身体会着科学技术落地,服务乡村振兴和美丽乡村建设的过程。

“我今年种植的哈密瓜、西瓜、蔬菜都是以发酵而成的牛粪有机肥为底肥,对瓜类的自然上色和甜度都有大大的提升,一定程度上还可避免虫害。此外,有机肥确实性价比高,很省钱。”有机肥实验大棚里,合作社负责人向实践团介绍“有机肥”栽培瓜类的优点。

发挥才干 贡献乡村振兴青年力量

见到“有机肥”神奇的“魔力”种出品相优良的瓜果蔬菜后,成员们更加认识到了调研内容的重要性并且坚定了做出成果的决心。根据与政府部门的座谈会上的内容,实践团总结出牛粪污收集的三个主要问题:粪污收集的基础硬件条件弱、粪污收集后无高质量出口和农户环保意识需要提升。在与村委和村民座谈时,实践团了解到提升农户对粪污收集处理的认识和激发农户收集粪污的积极性较为重要。实践团成员广泛收集数据、深入讨论研究,利用信息化图表和建议报告相结合的形式了“效果好、能落地”的粪污收集路径,为有机肥量产打下了坚实基础。

立德树人 上好乡间地头“大思政课”

本次调研是引导研究生深入乡间地头,一步一个脚印的理解农业农村现代化和乡村振兴战略的重要契机,也是引导学生将科研工作与当下国家、社会所需紧密结合起来,坚持把论文写在祖国大地上的生动实践。过程中,实践团成员在与基层干部的交流座谈中中感悟党员干部主动担当作为的奉献精神,在与淳朴村民沟通中感悟新时代下乡村真实所需所想。团队成员将深刻总结反思本次调研实践成果,就现阶段粪污收集路径提出合理化的方案建议,用自己的真才实干写下属于交大学子的青春力量!

为期三天的社会实践活动告一段落。过程中首都高校师生服务乡村振兴暑期实践团成员积极走入基层、走入乡村、走入实际,把自己的所学与当地所需结合起来,在实践中增知识、长才干、做贡献。未来,实践团将持续与当地保持沟通,不断完善建议方案,为建设科左后旗循环生态农业奉献青春力量,让青春在火热的社会实践中绽放绚丽之花!